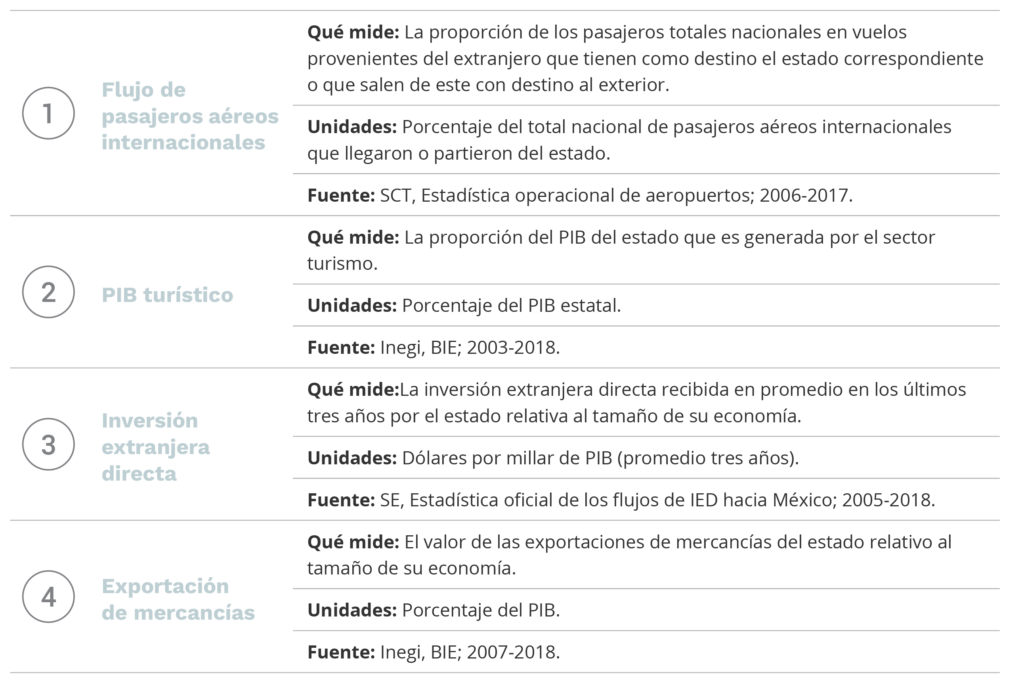

¿Qué mide?

¿Qué mide?El subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de las entidades federativas para competir con éxito en la economía, particularmente en los sectores de alto valor agregado e intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Este subíndice considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que incluye indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más talento e inversión.

La mejor entidad (2018)

Querétaro

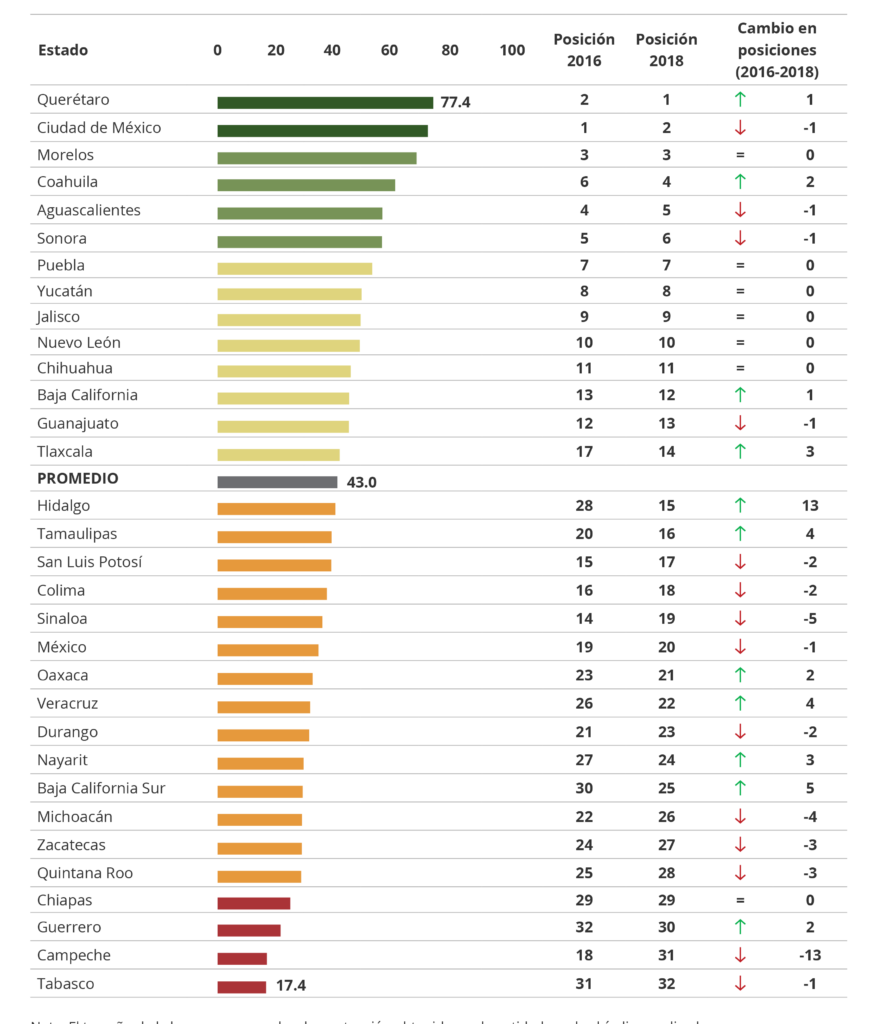

Por segundo año consecutivo, Querétaro se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en innovación y sofisticación en los sectores económicos. Este resultado fue consecuencia de la mejora del estado en cuatro de los cinco indicadores del subíndice en los últimos dos años, lo cual le permitió colocarse en las primeras tres posiciones en tres de ellos en 2018: 1) fue la entidad con el mayor número de patentes solicitadas por mexicanos residentes en la entidad con 8.1 por cada 100 mil de la población económicamente activa (PEA), 2) tuvo el segundo mayor número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas con 62.5 por 100 mil de la PEA, y 3) ocupó el tercer puesto en el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores con 93.7 investigadores por 100 mil de la PEA.

Sin embargo, a pesar de su buen desempeño en estos indicadores, Querétaro ocupó la posición 27 en productividad total de los factores, la cual se redujo en un 0.43% respecto al valor observado en 2017.

La peor entidad (2018)

Tabasco

Este estado ocupó el último lugar del subíndice por segundo año continuo. Aunque entre 2016 y 2018 Tabasco mejoró en cuatro de los cinco indicadores analizados, los valores obtenidos en cada uno de ellos, en este último año, fueron relativamente bajos en comparación a los del resto de las entidades federativas del país. Se ubicó en los seis últimos lugares en tres indicadores: 1) ocupó la penúltima posición en productividad total de los factores con una tasa de crecimiento, entre 2017 y 2018, del -1.47% (cifra muy alejada de la media nacional, que fue del -0.36%); la posición 28 en complejidad económica en sectores de innovación con un valor de 2 mil 20 puntos (nueve puntos por debajo del promedio nacional); y 3) el lugar 27 en el número de investigadores con 21.4 por cada 100 mil personas de la PEA (menos de la mitad que la media: 47.1 investigadores).

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica X.1 Posiciones y cambios del subíndice Innovación

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa X.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Innovación

Fuente: Elaborado por el IMCO.

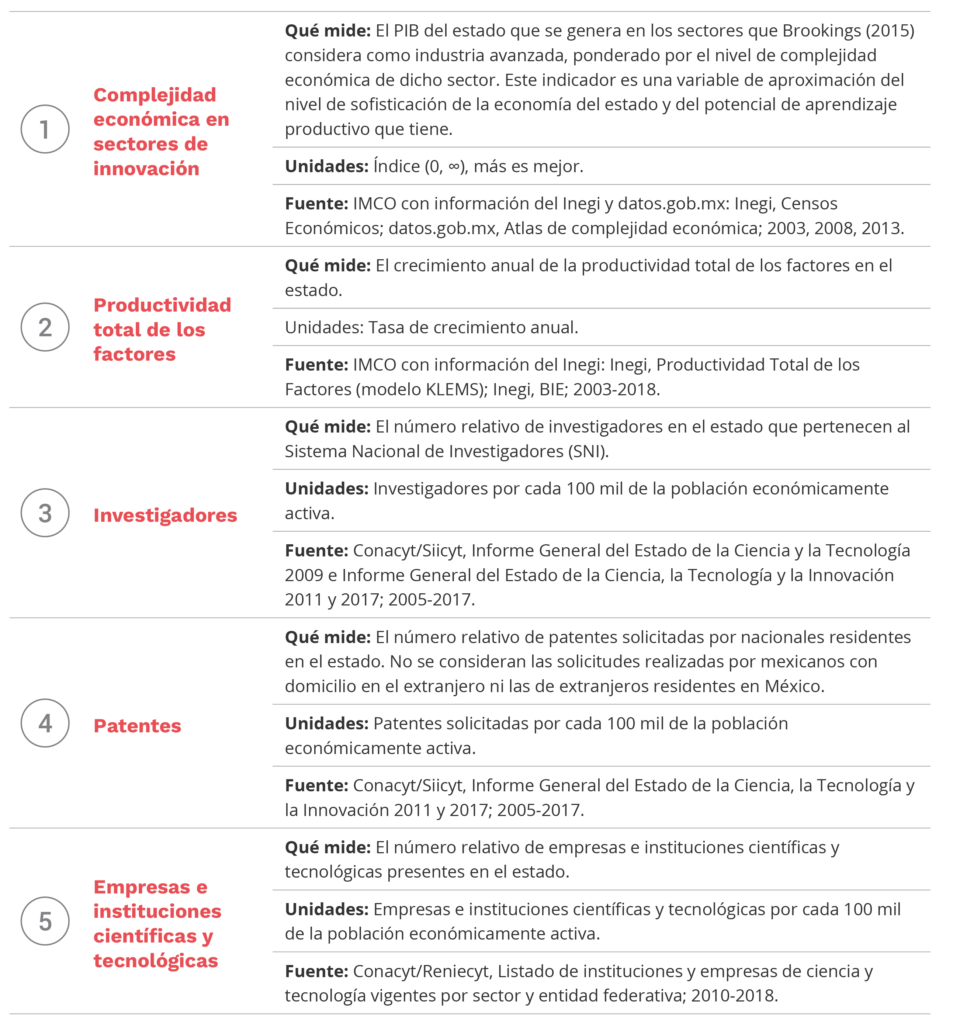

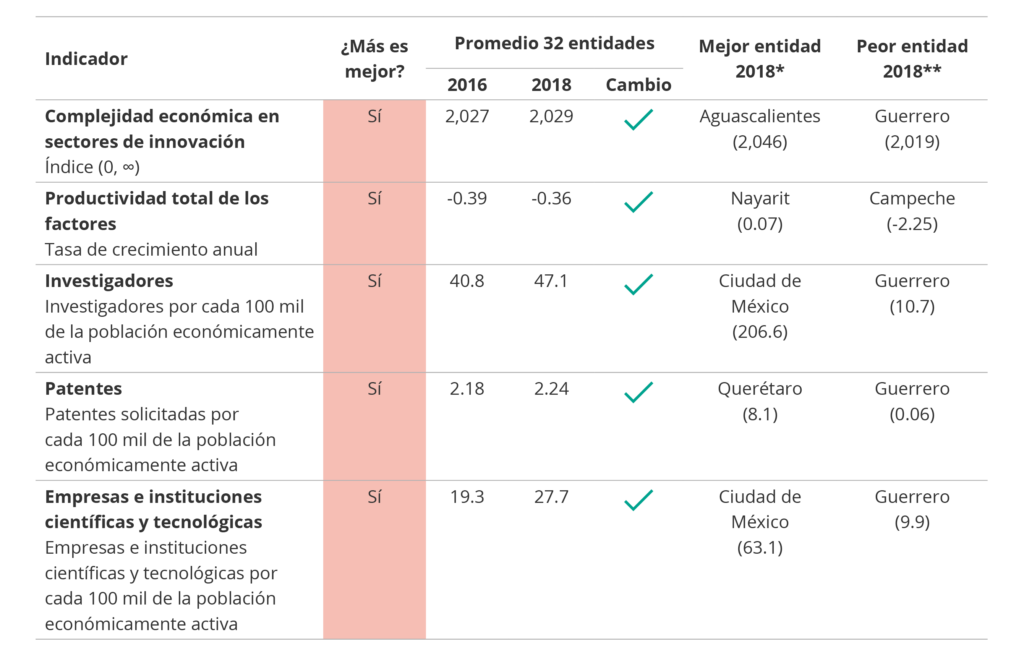

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla X.1 Resultados generales por indicador del subíndice Innovación

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

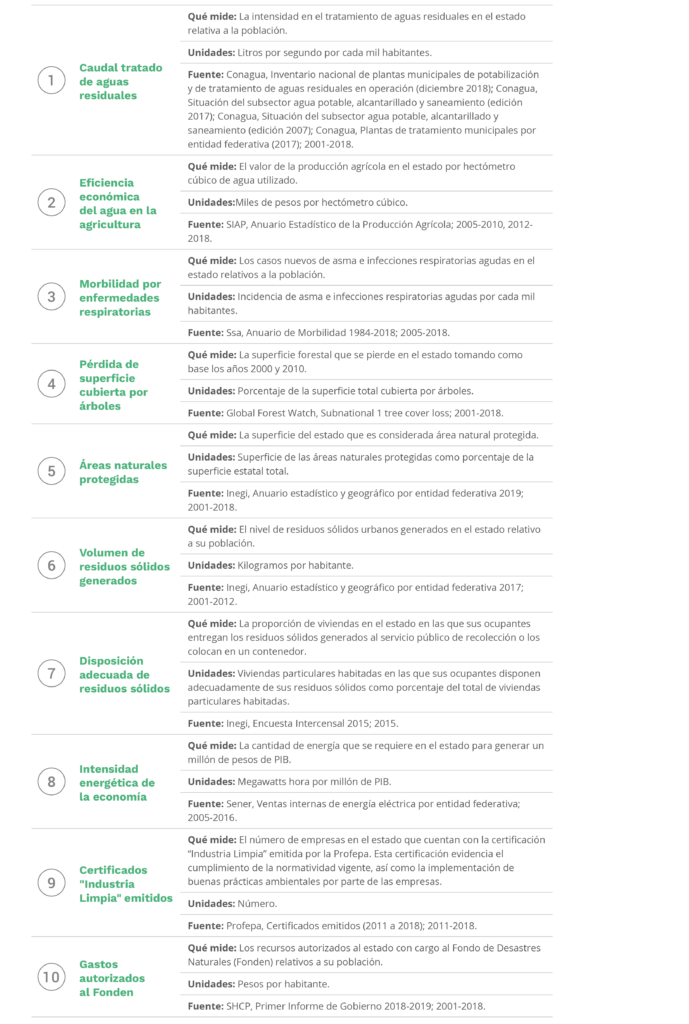

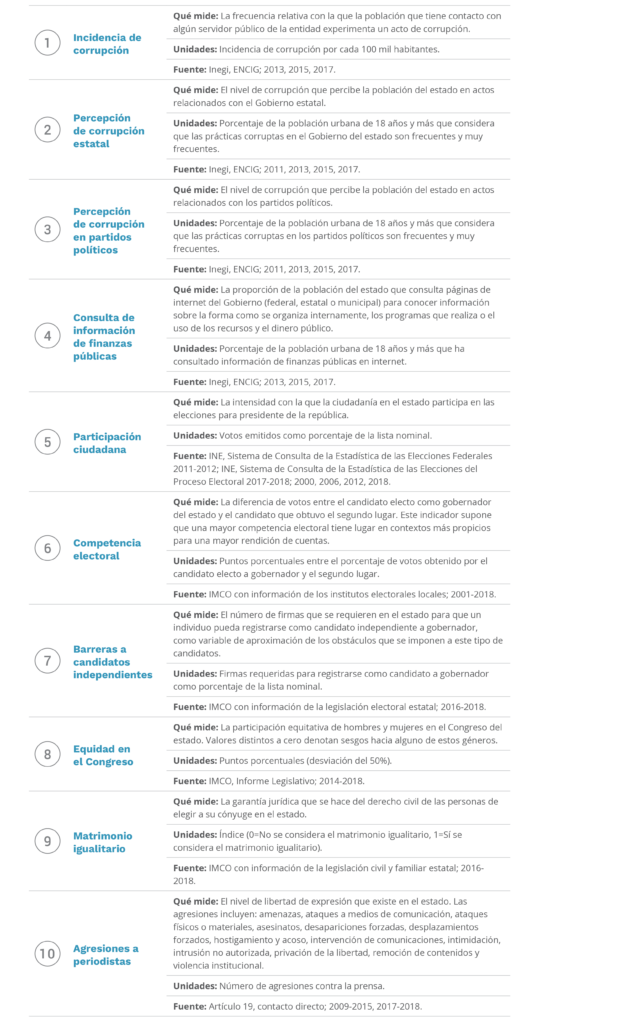

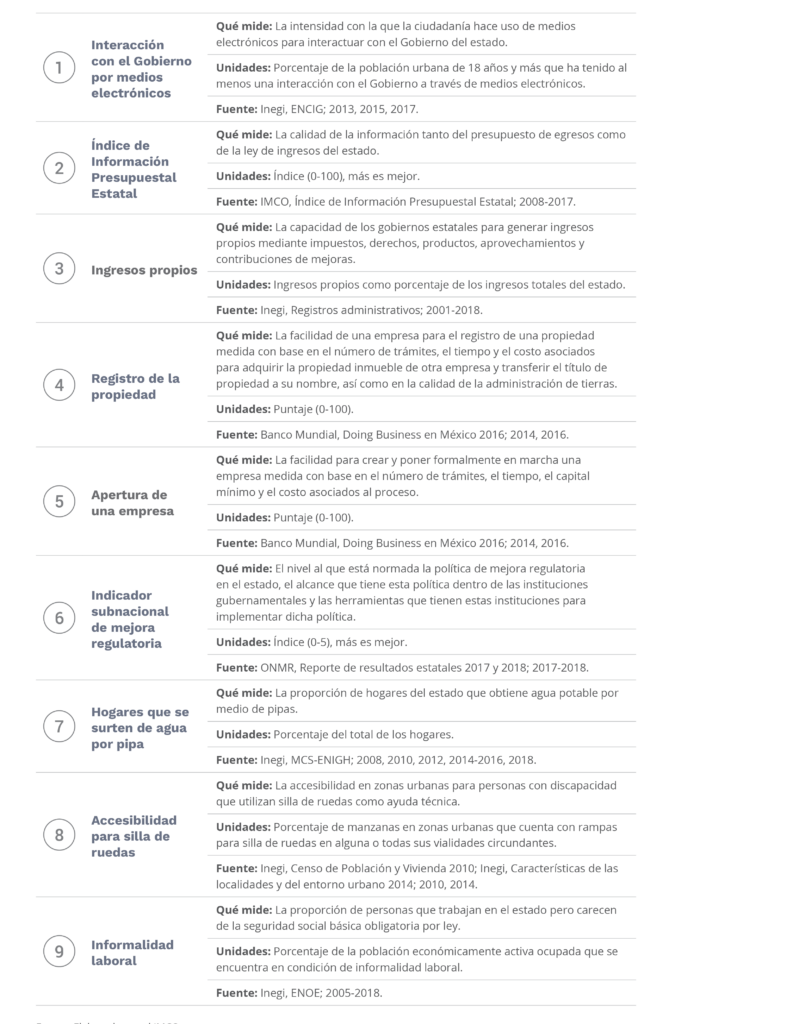

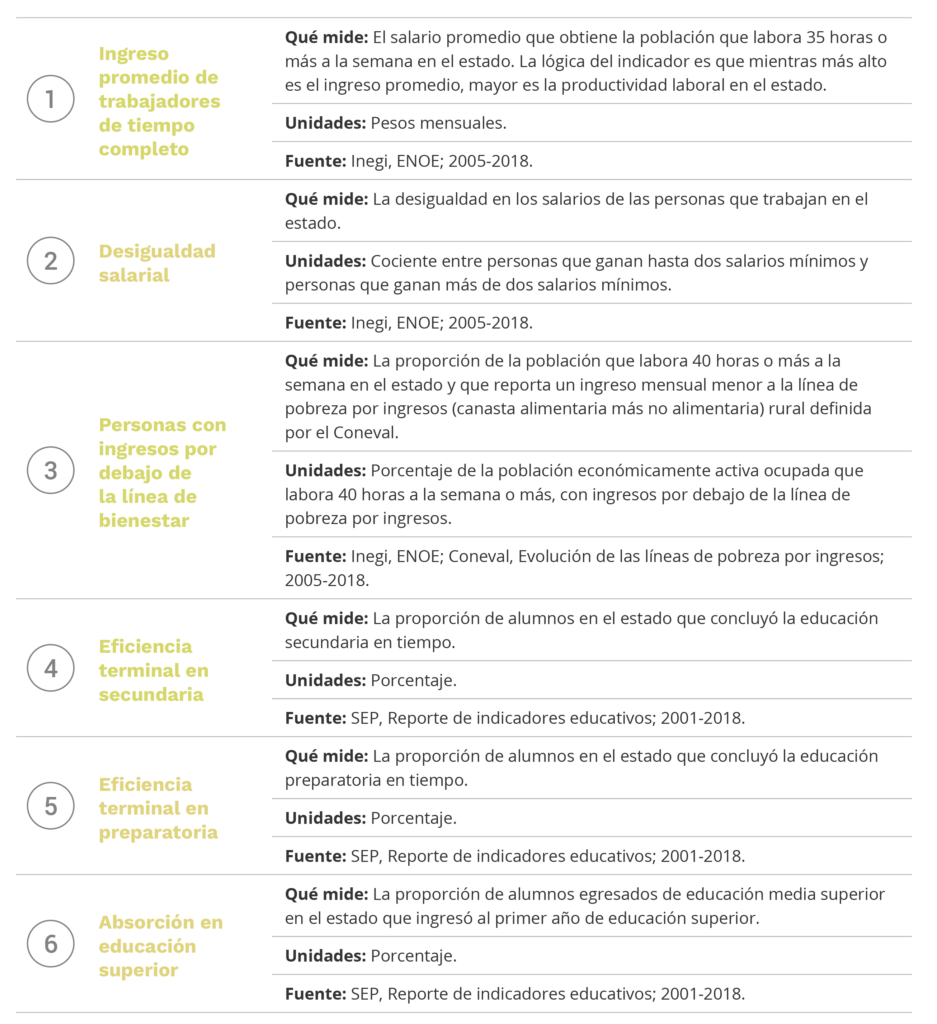

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Complejidad económica en sectores de innovación

- En 2018, el índice que mide la complejidad económica en los sectores de innovación a nivel estatal presentó valores en un rango de entre 2 mil 19 y 2 mil 46 puntos, en el que Aguascalientes consiguió el mayor valor, mientras que el menor lo obtuvo Guerrero. La media a nivel nacional fue de 2 mil 29 puntos.

Productividad total de los factores

- Desde 2001 y hasta 2018 (con excepción de 2010 y 2011) el promedio de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en las entidades federativas fue negativo.

- En 2018 el promedio de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en las entidades federativas del país fue del -0.36%. En el mismo año, 31 de las 32 entidades presentaron tasas negativas. Solamente Nayarit registró un crecimiento en su productividad (0.07%).

Investigadores

- En 2018 la CDMX fue la entidad con el mayor número de investigadores del país con 206.6 por cada 100 mil personas de la PEA. Esta cifra fue más de cuatro veces superior al promedio nacional (47.1) y 1.5 veces mayor a la de Morelos, el segundo estado con más investigadores (137.5) en ese año.

Patentes

- En tan solo seis años, en Querétaro se duplicó el número de patentes solicitadas al pasar de cuatro por cada 100 mil personas de la PEA en 2012 a 8.1 en 2018. Esto la convirtió en la entidad con más solicitudes de patentes, apenas por encima de la CDMX (7.9).

- En un par de años, en Hidalgo aumentó un 143% el número de patentes solicitadas al pasar de 1.1 por cada 100 mil personas de la PEA en 2016 a 2.8 en 2018, lo que contribuyó a que la entidad subiera 13 lugares en el subíndice de Innovación en ese periodo.

- Entre 2016 y 2018, en dos entidades se redujo significativamente el número de patentes solicitadas por cada 100 mil personas de la PEA: Chiapas con una caída del 80% (de 1.2 a 0.2) y Campeche con un retroceso del 72% (de 2.4 a 0.7).

Empresas e instituciones científicas y tecnológicas

- En los últimos cuatro años (2014-2018), el número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas, en promedio, en las entidades federativas se incrementó en un 78% al pasar de 15.6 a 27.7 empresas por cada 100 mil personas de la PEA en dicho periodo.

- La CDMX y Querétaro fueron las entidades con más empresas e instituciones científicas y tecnológicas en 2018, con 63.1 y 62.5 por cada 100 mil personas de la PEA, respectivamente. En ese mismo año, ambas entidades crecieron más del 42% en este indicador, con respecto a 2016.

IMCO propone

En los últimos 40 años, la economía del conocimiento en el mundo ha demostrado ser un generador de desarrollo económico y social. Esto ha llevado a muchas naciones a invertir recursos en educación e innovación para crear nuevos bienes y servicios que beneficien a miles de personas. Sin embargo, para que los nuevos inventos e ideas lleguen a las personas, no basta con gastar dinero en la generación de conocimiento, se requiere que esas ideas lleguen al mercado. Los estados deben enfocarse en crear ecosistemas que además de generar innovaciones, faciliten e incentiven su llegada a los mercados, capaciten a las personas, faciliten la creación de redes y conecten a los inventores con las personas e instituciones correctas. A continuación se aportan propuestas en este sentido:

Investigación, desarrollo y adopción de ciencia y tecnología

- Garantizar la existencia de un mercado para las innovaciones. Los derechos de propiedad intelectual en México deben estar enfocados en crear mercados para la innovación, en lugar de solo proteger patentes, marcas o modelos de utilidad, sin importar si estos tienen el potencial de ser usados con fines comerciales o no. Además de proteger temporalmente el monopolio del inventor, es necesario hacer que las invenciones lleguen a las personas a través de un verdadero mercado para las innovaciones. El bien jurídico a tutelar es el mercado,[1] no el monopolio del inventor. El interés del Estado debe ser que la invención se utilice en bienes y servicios, que el dueño de la propiedad intelectual reciba un pago y que la industria y los consumidores puedan beneficiarse a partir de la innovación.

- Acelerar negocios de base científica y tecnológica mediante el modelo de Endeavor. Bajo la lógica de Endeavor,[2] un equipo de coaching y mentoría asesora a los empresarios con negocios de muy alto potencial para lograr un crecimiento acelerado de los mismos.

- Incentivar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a patentar, no solamente a publicar. Los incentivos en el SNI están orientados solamente a la publicación académica, no al patentamiento. La mejor manera de invertir en ciencia y tecnología es que la fuente de los recursos sea privada, mediante la reproducción comercial del capital científico y tecnológico del país. Los científicos deben ser socios de los negocios innovadores.

- Reformar la Ley Federal del Trabajo en el artículo 163, fracción II y III, de manera que las innovaciones realizadas en el centro de trabajo sean propiedad no solamente del patrón, y que se abra la posibilidad a hacer nuevas empresas, con los trabajadores inventores como socios, que aprovechen el conocimiento generado.

- Evitar el uso del secreto industrial como método de protección de las inversiones. El secreto industrial impide que el conocimiento, que trae consigo la innovación, se utilice por un mayor número de agentes económicos. Es necesario implementar incentivos fiscales para las empresas que patentan, pero es importante también que aquellas empresas que desean utilizar dicha patente puedan hacerlo, para esto es posible establecer mercados, donde los precios de las innovaciones se determinen libremente entre las partes, que permitan socializar el conocimiento sin desincentivar el desarrollo de nuevas innovaciones.

- Convertir a las universidades y centros de educación superior en mercados para la innovación. De esta forma, se pueden incubar iniciativas, al proveer un espacio de trabajo, financiamiento inicial, tutorías o capacitación para el emprendimiento de inventores. También se pueden organizar tianguis tecnológicos, hackatones y ferias de innovación para que las invenciones se conviertan en productos y servicios reales con valor comercial. Los académicos de universidades públicas y privadas deben obtener un margen de las ganancias por trabajos o descubrimientos que tengan viabilidad comercial, como ocurre en las universidades más exitosas a nivel mundial en el desarrollo de patentes e innovaciones.

- Cambiar los criterios de reclutamiento de las universidades, laboratorios y centros de investigación públicos y privados de los estados. Estos organismos no deben enfocarse en reclutar únicamente investigadores del SNI. Un mejor balance entre la gente que hace investigación pura (SNI) y la gente que hace investigación aplicada (patentes, modelos de utilidad, registros de marca y métodos de negocio, derechos de autor) es más deseable.

- Crear mercados de capital ángel y capital semilla. Para esto, los gobiernos estatales deben contar con canales de comunicación e inversionistas, para generar políticas públicas orientadas a la creación de mercados de capital ángel y capital semilla que junto con los fondos públicos financien la investigación innovadora.

- Promover que el gasto estatal se aplique en adopción de tecnología o investigación. Todos los estados cuentan con algún tipo de política industrial. En lugar de apoyar a un sector económico específico, a través de algún tipo de subsidio o protección, los apoyos deberían de aplicarse en función de la adopción de tecnología o investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en las empresas.

- Favorecer a los empresarios disruptivos por encima de los empresarios tradicionales. Los gobiernos estatales deben favorecer a los empresarios disruptivos (que transforman mercados clásicos en mercados innovadores, al llevar beneficios a la sociedad) por encima de los empresarios tradicionales. Por ello, la idea de las vocaciones productivas por estado debe desaparecer. No existe la posibilidad de ser un país que tiene regiones competitivas, a menos que se creen cambios importantes en los principales mercados de los estados, de manera que se mejore la eficiencia, las utilidades, los precios a los consumidores y los montos financieros privados que se pueden invertir en la economía estatal. Darles preferencia a los empresarios tradicionales es la mejor manera de atrasar a las economías de los estados.

- Utilizar fondos públicos para generar revoluciones tecnológicas. Los fondos públicos solo deben utilizarse para apoyar e impulsar la revolución tecnológica que le permita a las industrias generar riqueza en el mediano o largo plazo.

- Priorizar la agenda urbana de competitividad. Las innovaciones se producen en las ciudades: la agenda urbana de competitividad debe ser la prioridad de los gobiernos estatales para atraer industrias altamente innovadoras. Esta agenda incluye impulsar servicios públicos adecuados (como el transporte público), reglas de convivencia apropiadas, usos mixtos para la construcción, movilidad eficiente, seguridad, Estado de derecho y calidad de vida. El ejemplo del Tecnológico de Monterrey con su hub de innovación “Distrito Tec” es una experiencia interesante para analizar y replicar.

- Fortalecer las redes de las distintas regiones de México en el mundo. Más mexicanos de todo el país deberían estudiar en Estados Unidos, Asia y Europa. Las personas con un menor nivel de desarrollo deberían tener esta oportunidad. También, es necesario potenciar la inmigración internacional a zonas como El Bajío con alto potencial de desarrollo. Además, se debe de fortalecer la provisión de servicios médicos y educativos para atender tanto a la población local como a las nuevas comunidades de migrantes. Los estados pueden beneficiarse mucho de la apertura a México y el resto del mundo, por ejemplo al localizar a las redes de migrantes exitosos de cada estado e invitarlos a regresar e invertir en su estado.

- Crear y actualizar planes de estudio de educación técnica y media superior acordes a las necesidades del mercado laboral. Los estados y las empresas (no solamente las existentes, también las potenciales) deben coordinarse para actualizar y crear planes de estudio de educación técnica y media superior acordes a las necesidades del mercado laboral. Es necesario incluir materias que fortalezcan habilidades de alto valor para el mercado de innovación, como lo son las ciencias, ingenierías matemáticas e inglés.

- Invertir en certificaciones que permitan a los trabajadores aumentar sus competencias, productividad y niveles de ingreso. Los gobiernos estatales deben invertir en certificaciones que le permitan a los trabajadores aumentar sus competencias, productividad, y niveles de ingreso. Dado que una certificación funciona como una marca, es importante que aquellas que se impulsen cuenten con reconocimiento internacional, como es el caso de certificaciones Microsoft, BMW o Cisco en RedHat. En México existe un consejo encargado de promover, coordinar y consolidar un sistema nacional de competencias que emite certificaciones (a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer]), sin embargo, estas son poco conocidas, lo que resulta poco redituable en el mercado laboral.

- Propiciar que los negocios de economía colaborativa adopten políticas de datos abiertos. Los gobiernos estatales deben propiciar que los negocios basados en modelos de economía colaborativa, o que funcionan a través de aplicaciones, que operan en sus territorios adopten políticas de datos abiertos para facilitar la innovación y disrupción en los mercados. Muchos gobernadores y alcaldes han pensado en cómo obtener una renta de los servicios de taxi con aplicación, tipo Uber o Cabify, cuando lo más valioso que producen esas empresas para el sector público son datos.

Emprendimiento y empresas de alto valor

- Transformar los esquemas de incubación actual de las universidades estatales. El objetivo es que las universidades, en lugar de recibir recursos con base en el número de estudiantes que pasan por el proceso de incubación, lo hagan de acuerdo con los resultados de las empresas que han detonado y que se hayan sostenido en un mínimo de tres años. Las métricas de evaluación pueden ser el número de patentes, marcas, derechos de autor y modelos de utilidad creados. Además, llevar los apoyos por empresa incubada a un periodo máximo de 18 meses e incluir en sus programas mentorías de empresarios, auditorías contables y asesoría jurídica.

- Facilitar la instalación de empresas de alto valor agregado en la entidad a través de:

- Capacitar trabajadores para que adquieran las habilidades requeridas por dichas empresas. Así se hizo en Querétaro cuando llegaron Bombardier y Airbus. Ambas empresas desarrollaron planes, en coordinación con universidades, para capacitar habitantes del estado y así evitar la búsqueda de talento fuera de él.

- Garantizar la certeza jurídica sobre inversiones en el estado. Los estados deben garantizar los derechos de propiedad de los inversionistas, y hacer todo lo necesario, incluso tener una conversación activa con la Federación y los municipios, para que las reglas que rigen a las inversiones no cambien de manera inesperada y arbitraria.

- Dar información al público inversionista sobre las ventajas de invertir en sectores innovadores en el estado. Esto puede lograrse a través de un programa especializado para atraer este tipo de empresas.

- Crear políticas para atraer talento específico a industrias intensivas en conocimiento, con el apoyo de becas, intercambios y estancias en universidades y centros de investigación aplicada en ingenierías, matemáticas y ciencias aplicadas. Negociar con las autoridades federales de migración, para promover la atracción de talento de otras naciones, como la India.

- Diseñar e implementar una política de almacenamiento y apertura de datos sobre información que generan los distintos poderes del estado. La política debe complementarse con un sistema de incentivos para que comunidades de programadores accedan fácilmente a dichos datos y generen valor a partir del análisis o del desarrollo de aplicaciones.

- Apoyar a emprendedores a través de:

- Eliminar o reducir los impuestos sobre la nómina y los subsidios al primer empleo.[3]

- Promover los casos de éxito del estado en innovación y emprendedurismo. La promoción puede hacerse en medios, sitios web gubernamentales y redes sociales con el fin de detonar mayor participación en el sector. También se pueden hacer concursos y eventos que integren al sector.

Capital humano

- Dar mayor flexibilidad al sistema de educación superior con un modelo educativo tipo anglosajón. De esta forma se busca promover mayor interacción entre las carreras para que la especialización se haga más adelante en el plan de estudios. Así todos los estudiantes compartirían un tronco común.

- Crear temarios de estudios prácticos y útiles a partir del diálogo entre empleadores y formadores de talento. Los temarios deben promover la creatividad, así como la promoción de competencias blandas, como lo son el trabajo en equipo y la solución de problemas, para que los estudiantes se adapten a las exigencias del mercado laboral.

- Fomentar la incorporación de las mujeres en las ingenierías. Establecer incentivos en las universidades u otorgar becas son pasos útiles en este sentido.

- Priorizar programas de estudio en carreras con una fuerte formación técnica en matemáticas, ingenierías, nanotecnología y biotecnología, por ejemplo.

- Incrementar capacidades del estado en el uso de tecnologías, generación y análisis de datos. Esto debe de ir de la mano de atraer y generar talento especializado en gestión y uso de herramientas tecnológicas y datos que pueden utilizarse para una mejor gestión de servicios públicos.

[1] F. Scott Kieff y Troy A. Paredes, Perspectives on Corporate Governance (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

[2] El modelo Endeavor es un acelerador de empresas. Para más información consultar el siguiente enlace: https://www.endeavor.org.mx/

[3] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Mercado de factores.